從芯片斷供、旗艦機停更的極限生存,到麒麟重生、鴻蒙崛起的破壁翻盤,過去5年,華為以“壓強式”研發投入完成一場技術突圍,其研發費用率是蘋果的3倍、小米的4倍。

如今,華為不僅終端業務強勢回歸出貨榜首、高端手機份額力壓蘋果,更以17年累計1.4萬億元的研發投入,打造了基礎創新、技術突破、聯盟創新、開放創新構成的“四驅”創新體系。

其中,基礎創新是源頭活水,2012實驗室的前瞻布局,為其技術突破奠定底層支撐;產品研發體系的持續革新及高效協同,不僅讓麒麟芯片突破制程封鎖、鴻蒙系統告別安卓依賴,更帶動了中芯國際、燦勤科技等數百家本土企業的技術躍遷,華為各產品的國產化率不斷提升,其上千億元的業績紅利,由更多的本土企業所分享。

如今,華為的研發生態已從“單點突破”升級為“全鏈協同”——通過哈勃投資孵化半導體企業、與高校共建“天才少年”計劃、向全球學者開放“黃大年茶思屋”難題攻關。這家公司正以“鏈長”姿態,將中國科技的自主可控推向深水區。其研發棋局,成為觀察中國產業升級的關鍵樣本。

但在外部的重重限制下,華為及本土產業鏈也面臨單位成本增加、工藝復雜度提升等一系列挑戰。

來源:新財富雜志(ID:xcfplus)

作者:張天倫

8月29日,發債融資的華為在上清所、北金所等網站發布2025年半年報。

上半年,華為營收達到4270.39億元,同比增長3.95%;凈利潤為371.95億元,同比下降32%,歸母凈利潤為370.54億元,同比下降32.19%;研發費用投入高達969.5億元,同比增長9.04%,占營收的22.7%,相當于每天投入5.36億元。

與此同時,華為經營活動現金流轉正,為凈流入311.83億元;但投資活動現金流凈流出達到487億元,主要用于擴建西安和重慶的芯片研發中心。

無論從增收不增利,還是從資金流向看,華為仍保持高強度的研發投入。

與之呼應的,是市場的反饋。

IDC報告顯示,2025年二季度,華為重回中國智能手機廠商出貨量榜首,市場份額達到18.1%,出貨量為1250萬臺。在國內600美元以上高端手機市場,其份額達到33%,超過蘋果的30%——自2020年美國禁令生效、芯片斷供,僅5年時間,華為便從一度暫停旗艦機型更新的困境中走出,重返高端手機市場之巔。2024年,得益于多款旗艦機型的帶動,其一度腰斬的終端業務收入回升至3390.1億元,較2022年2144.6億元的低谷顯著反彈。

這一切背后,是華為在麒麟芯片與鴻蒙系統的雙線突破,也是其作為鏈主企業,協同一眾本土企業開展自主創新的結果。

作為中國自主創新陣營的代表性力量,2024年,華為以1797億元的研發投入位居全國第一,高出排名第二的騰訊1090億元。

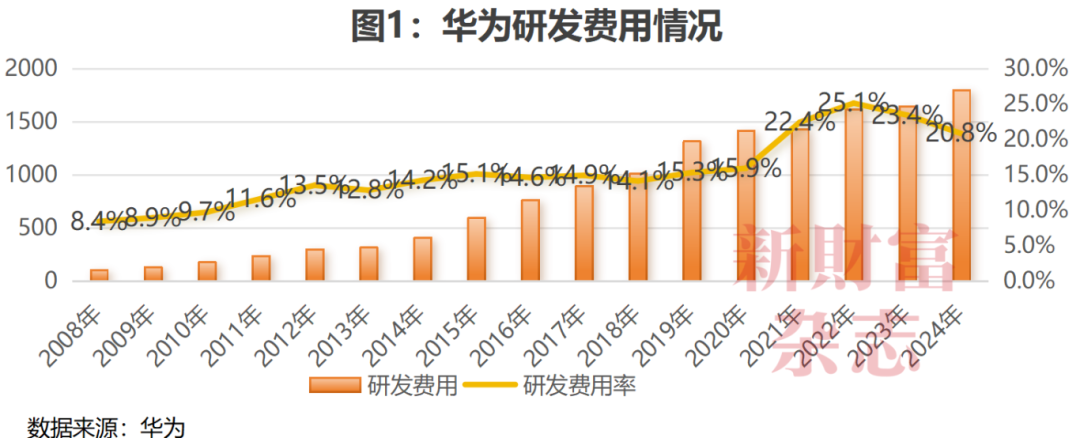

根據公告,自2008年有年報記錄至2024年,華為累計投入的研發費用達到1.4萬億元,研發費用率自2011年起連續14年超過10%(圖1)。而根據全國工商聯的《2025中國民營企業500強發布報告》,過去一年,民企500強中實際填報企業的研發費用總額為1.13萬億元,研發經費投入強度超過10%的企業僅14家,華為排名第一。

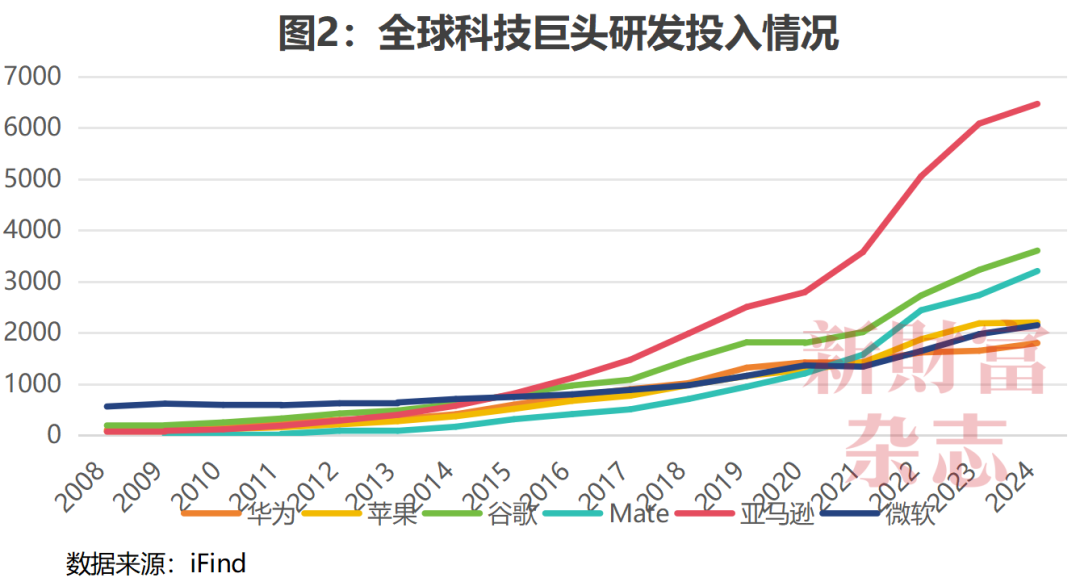

全球科技巨頭中,同期在研發投入上能壓過華為的,也僅有亞馬遜(3.4萬億元)、谷歌(2.2萬億元)、微軟(1.9萬億元),Meta、蘋果的研發投入則與華為幾乎持平(圖2)。而若論研發費用率,能連續14年維持在10%以上的僅微軟、谷歌兩家,亞馬遜則從2014年起才邁入這一行列。

2020年以來,華為更是加快了研發腳步,其近4年的平均研發費用率高達22.9%,是亞馬遜的1.7倍、蘋果的3.1倍、小米的3.9倍。

巨額研發投入的推動下,華為在競爭中越來越掌握主動。除終端業務外,其長期受國際政治環境影響的ICT(信息與通信技術)基礎設施業務,也正重新搶占海外市場。市場研究公司Dell'Oro的數據顯示,2024年,華為以31%的份額位居全球通信設備廠商榜首,尤其是在中國以外市場首次超越諾基亞,排名第一,這背后是5G-A、鯤鵬、昇騰等關鍵技術的持續發展。

華為的研發產出,不僅體現為兩大核心業務扛住斷供壓力,還驅動著智能駕駛、智能硬件等領域的突破與創新。2024年,華為新開拓的智能汽車解決方案業務收入同比實現474.4%的增長,其核心依然是華為將乾崑智駕、鴻蒙座艙等技術優勢轉化為品牌勢能,助力賽力斯等車企實現商業成功。

如今,華為的研發體系如同蘋果的設計語言,成為眾多企業反復研究效仿的對象。

作為當前科技界的明星企業,英偉達(NVDA.O)在2024年財報中列出了未來的五個主要發展方向及競爭對手,其中,華為四次出現在AI芯片、云計算、組網產品等方向的對手名單中,是被提及次數最多的企業。“華為是中國最強大的科技公司,征服了他們涉足的每一個市場。”英偉達CEO黃仁勛毫不吝嗇對華為的贊美,其讓世界看到了中國科技企業的韌性與潛力。

華為的每一次突破與創新,核心都指向研發能力。那么,過去推動華為研發體系高效運轉的核心要素,究竟有哪些?作為如今的“科技鏈長”,華為又如何打造研發創新生態圈,協同產業鏈企業共發展?本文試圖拆解華為創新的底層邏輯。

01

基礎創新:“創造機會”價值觀下,向基礎研究傾斜資源

華為早期對研發體系的自主變革,可追溯至1997年。

那年圣誕節前一周,華為CEO任正非匆忙赴美,相繼走訪了休斯、IBM、惠普與朗訊旗下的貝爾實驗室,目的是學習這些研發投入占比超過10%的企業如何用管理體系激活創新。1998年1月,任正非對此行收獲進行了總結。

彼時,華為以41億元的銷售額躋身中國電子百強,并計劃在1998年砸8億元做研發,戰略預研與基礎研究剛剛起步。當時,華為主要采用三階段研發管理模式,即戰略規劃辦研判方向、中研部負責落地、中試部承擔測試。這套流程雖然初期簡潔高效,但隨著業務與員工規模擴張,部門間信息壁壘漸顯,導致研發效率走低,管理也變得混亂。

行程結束后,任正非帶回了兩件關鍵“成果”。一是確立“創造機會”的價值觀,潛心發力基礎研究。二是將IBM的IPD(Integrated Product Development,集成產品開發)體系引入華為,重塑產品研發的流程。

目睹了美國科技企業如何用創新驅動消費后,任正非意識到,抓住機會是后進者的生存哲學,創造機會才是先驅者的精神信條,這兩種價值觀深刻影響著企業與國家的發展路徑。華為要成為“創造機會”的行業先驅,就必須始終站在研發創新的最前沿。

以此,基礎理論研究與產品研究并駕齊驅,成為華為研發體系的兩大關鍵支撐,前者不設考核目標,而后者則需要進行成果考核。“我們公司現在有兩個漏斗:第一個漏斗是2012實驗室基礎理論研究,這個漏斗是公司給你們投入資金,你們產生知識;下面一個漏斗是開發隊伍,公司給他們資金,2012實驗室給他們知識,當然還有社會的知識,他們的責任是把產品做出來,創造更多商業價值。”任正非在2021年8月的一場內部座談會上如此表示。

要試圖弄懂華為研發體系的內核,基礎理論研究繞不過去——2024年,在華為約1800億元的費用中,約1/3投向基礎理論研究。這一資源分配結構,折射出華為在過去數十年間對基礎研究的投入增速顯著高于整體研發投入規模。

華為年報記載,2008年,其基礎理論研究投入在研發費用中的占比僅為10%,而到2019年,這一比例已提升至20%—35%,與當前水平相當。彼時,華為已聘用有700多個數學家、800多個物理學家、120多個化學家,累計約15000人從事基礎研究,占研發人員總數的20%左右。“沒有理論就沒有突破,我們就趕不上美國。”任正非如是說。

基礎理論研究作為科學研究的源頭和根基,主要聚焦未知領域、探尋“為什么”的根本答案,因此,圍繞基礎理論研究,華為內部建立了一個機制,即“什么時候能做出來不知道,對科學家也不做要求”。

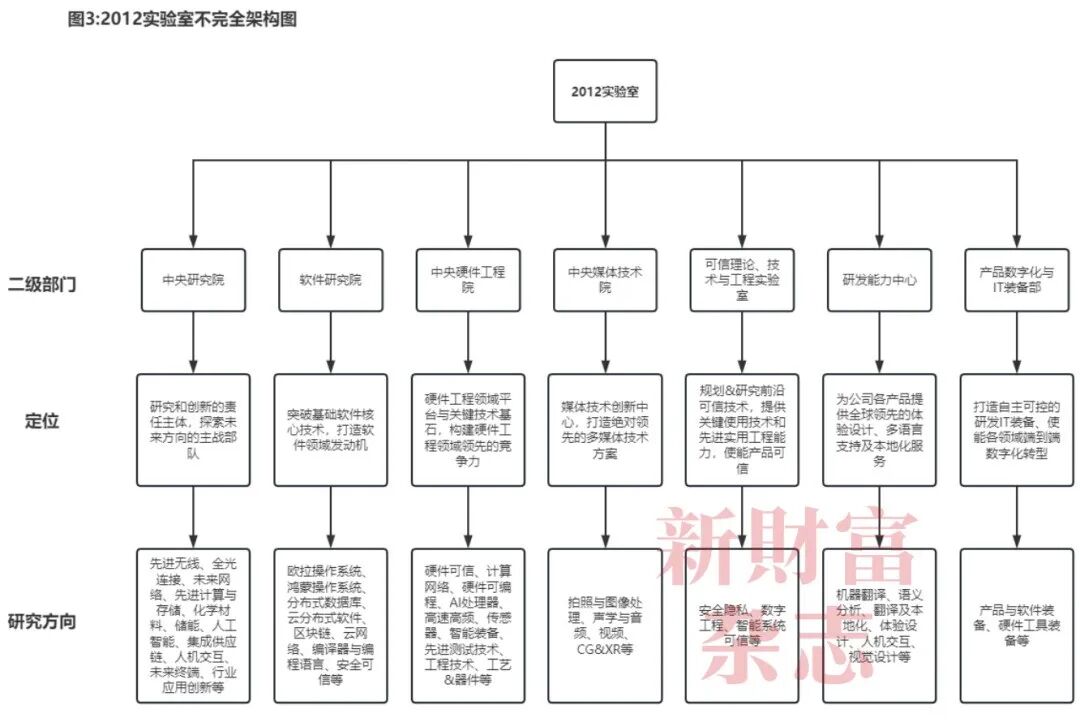

為將基礎研發與產品研發相區隔,華為在2011年整合全球研發資源,成立了2012實驗室。該實驗室專注于基礎理論與前沿技術研究、產品技術競爭力的構建以及新產業孵化,主要面向未來5—10年的發展方向,很多項目并不以短期回報為目標。

華為通過2012實驗室的全球化布局,吸納了一批充滿創新精神的專家學者去做前瞻性探索,其包括5G、鴻蒙OS內核、高斯數據庫等重大創新,以及機密計算、AI安全、數據安全等技術,均可追溯至對基礎研究的投入。

發展至今,2012實驗室已是一個頗為龐大的組織,其下屬的二級部門包括中央研究院、中央軟件院、中央硬件工程院、研發能力中心、中央媒體技術院、產品數字化與IT裝備部,以及可信理論、技術與工程實驗室等(圖3)。這些部門旗下,還擁有負責探索5G、Wi-Fi等無線領域的無線技術實驗室,聚焦光通信基礎技術研究的玻普實驗室,負責計算視覺、自然語言處理等人工智能研究的諾亞方舟實驗室等。

數據來源:公開資料,華為官方賬號的招聘視頻及海報

值得一提的是,同樣聲名在外的海思,也曾屬于2012實驗室的二級部門,直至2021年起才獨立為一級部門。

結合公開資料,2012實驗室不僅研究涵蓋操作系統、人工智能、新材料等各個領域,布局也覆蓋全球各地。除中國以外,截至2022年,華為在法國、俄羅斯、日本等數十個國家及地區建立了86個基礎技術實驗室,與高校共同成立了170多個聯合(創新)實驗室。例如,華為在材料、美學設計、數學等方面的研究資源,大量分布于俄羅斯、日本、巴黎等地。

“創造機會”的價值觀以及在基礎研究領域的長時間投入,讓華為水到渠成地開啟前瞻布局——1998年,華為便試圖擺脫對外部芯片供應商的依賴,成立深圳市華為集成電路設計有限公司,開啟通信領域專用芯片研發;2006年、2012年,華為在手機業務立足未穩時,便向手機芯片、操作系統等核心領域發起技術攻堅,逐步構建起從硬件到軟件的核心技術體系;2007年,華為機器有限公司成立,開始加碼電子元器件制造,為日后應對斷供時完成上萬顆器件的替換開發埋下伏筆;2018年,華為敏銳捕捉到人工智能的重要性,立即啟動昇騰芯片研發,提出“一云兩翼雙引擎”計算戰略,最終在外部封鎖打壓下實現“算力自由”……

放眼全球,谷歌、微軟等科技大廠在前沿技術上同樣投入了大量資源。

在谷歌的財務報表上,除谷歌廣告、谷歌云等業務外,還有一項名為“Other Bets”的業務板塊。這一板塊,包含了眾多不以盈利為主要目的且存在高失敗風險的項目,以及一群擁有高級技術的科學家、發明家、工程師、設計師,旨在為谷歌在生命科學、無人駕駛、人工智能等前沿領域探索新的機遇。典型如谷歌提出的、被稱為“ChatGPT奠基之作”的著名模型架構Transformer,其創作團隊彼時即工作于Other Bets業務下的X實驗室。

根據公告,2020—2024年,Other Bets業務累計虧損了229億美元,占谷歌同期營業利潤的比例是5.7%。

02

技術突破:IPD體系賦能高效研發,“管道戰略”校準投入方向

與在各個實驗室潛心研究的科學家不同,華為約八成產品研發人員則背負著不小的考核壓力——其更多扎根于終端、運營商、海思等業務部門及各大子公司,需要對產品的商業成功負責。

在任正非眼中,算法不掌握在IT人手里,而是掌握在電力專家、基建專家、煤炭專家、醫藥專家、各類行業專家手里,而華為從全球各地招聘這些專家,推動各個領域的創新。

華為從IBM引入的IPD體系,是推動兩個漏斗以及11.3萬名研發人員與每年上千億元研發資金實現高效協同的一個關鍵基礎。1997年,任正非曾在IBM耗時一整天,學習這家科技巨頭的管理框架,了解項目從預研到壽命終結的投資評審、綜合管理、結構性項目開發、決策模型等整個流程,從早上一直聽到傍晚。

IPD體系的核心,是在產品立項階段,將研發、市場、采購、制造、財務等部門深度整合,通過流程重構,避免研發部門單打獨斗。1998年,面對IBM開出的5年20億元咨詢費時,任正非拍板“不砍價”,并以鐵腕保障變革推進。2000年,華為開啟IPD體系首次試點,總結時驚訝地發現,產品研發總周期縮短約50%。2003年,華為幾乎100%的項目都已采用IPD體系。如今,華為已在最初的IPD體系基礎上持續變革與優化,最終形成了兼具標準化基因與華為特色的研發管理體系。

值得一提的是,引入IPD體系雖為華為高效研發奠定了重要基礎,但研發方向的精準把控,更離不開華為始終圍繞公司愿景制定長期發展戰略這一核心支撐。

有跡可循的是,2012年,華為在年報中明確提出長期堅守“管道戰略”。管道是指面向技術與產業雙視角的信息管道體系,通過將管道做大做強,打造“信息太平洋”。在華為看來,智能社會到來,全聯接的世界需要更大的帶寬、更快的速度和更多的數據,這是華為最重要的戰略機會,華為要沿著信息的傳輸、存儲、分發和呈現這個管道體系進行研發投資,做多聯接、撐大管道,使能各行業客戶的數字化轉型。

為此,華為確立了三條研發主線:一是云計算數據中心基礎設施(信息存儲和處理);二是基礎網絡(信息傳送和分發);三是智能終端(信息產生和消費)。這也很大程度上解釋了,為什么華為極少將資源放在游戲、電商、流媒體、網絡廣告等領域,反而很早便在新一代通信技術、存儲、芯片等前沿技術做了大量的研發布局。

時至如今,華為在大模型、鯤鵬與昇騰算力體系、鴻蒙生態,乃至智能汽車等領域的布局,本質上仍是“管道戰略”的延續與進化。從底層算力到終端生態,這些技術投入持續推動“信息太平洋”向智能化、泛在化演進。

鴻蒙備胎轉正

鴻蒙操作系統,是2012實驗室組建初期便投入研發的項目之一,也是華為沿著“管道戰略”進行基礎性的研發布局,并最終賦能于業務的典型案例。

在成立2012實驗室的2011年,被任正非認為是“管道水龍頭”的華為手機業務正嶄露頭角,全球銷量達到2000萬部,營收突破2000億元大關。但彼時,美國眾議院情報委員會正對華為展開調查,并在次年10月認定其“可能對美國帶來安全威脅”,與之相伴的供應鏈安全問題開始浮現。

2012年,任正非在與2012實驗室干部與專家的座談中,談到要做終端操作系統,稱此舉是出于戰略的考慮。“我們做操作系統,和做高端芯片是一樣的道理。主要是讓別人允許我們用,而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候,備份系統要能用得上。”

“斷糧危機”在2019年5月16日正式爆發。當時,美國商務部工業與安全局將華為列入“實體名單”后,谷歌隨即宣布,停止對華為提供新版安卓系統的授權,停止華為海外手機用戶使用Gmail、YouTube、Play商店等谷歌產品。這對華為手機的海外市場帶來巨大沖擊。

次日凌晨2點14分,時任華為海思總裁、2012實驗室總裁的何庭波在內部發表公開信,宣布華為所有曾經打造的備胎,一夜之間全部轉“正”。而華為第一個推出的應對產品,就是鴻蒙——2019年5月24日,國家知識產權局商標局網站顯示,華為已申請“華為鴻蒙”商標,申請日期是2018年8月24日,注冊公告日期是2019年5月14日。

包括鴻蒙在內,經2012實驗室研發并輸出的技術,大多是在嚴格保密的情況下開發。但有跡可循的是,早在2017年,鴻蒙OS內核1.0便完成了技術驗證,2018年,鴻蒙OS內核2.0已用于終端TEE(Trusted Execution Environment,可信執行環境)。所謂TEE,是指一種硬件級別的安全執行環境,主要運行于手機等智能終端設備上,用以保護用戶數據及隱私安全。

從2012年提出研發終端操作系統,到2019年鴻蒙問世,華為“悶頭”研發的時間至少有7年。2017年,被業界譽為“操作系統里數一數二的大牛”的陳海波加盟華為,也僅是在業內引發過華為入局終端操作系統的猜想。

陳海波曾先后在復旦大學、上海交通大學任教,2017年加入2012實驗室中央軟件院,現為華為操作系統首席科學家、OpenHarmony項目群技術指導委員會(TSC)主席。按照CSrankings的統計,2015—2020年,陳海波在操作系統領域發表的高水平會議(SOSP/OSDI、EuroSys、Usenix ATC和FAST)論文數居世界第一。

海思背后,壓強式研發的底氣

時間回到2020年,面對美國封鎖打壓,華為開始實施壓強式研發投入。

數據層面,在2019—2024年間,華為增加了1.7萬研發人員,其占員工總數的比例從49%提升至54.1%,同期雇員費用也從1683億元增加至1941億元(表1)。

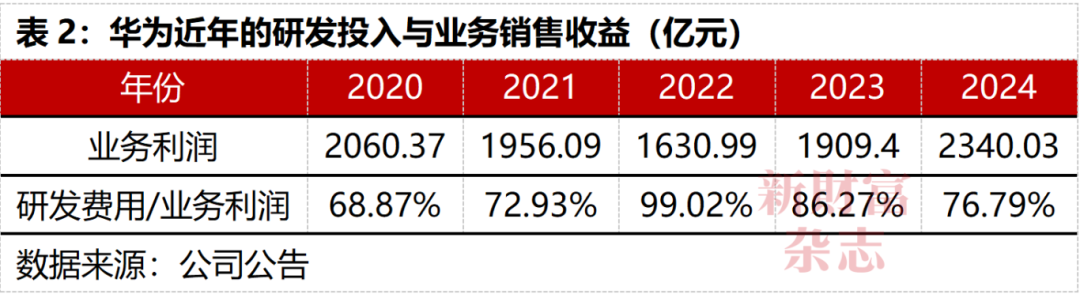

而高額的研發投入也一度導致華為現金流吃緊。特別是2022年,華為的研發費用支出幾乎與所有的業務利潤持平。所謂業務利潤,指營業收入扣除掉銷售成本以及銷售、管理、財務等費用后,實際依靠業務銷售取得的收益。2022年及2023年間,華為研發費用與同期業務利潤的比值分別為99.02%、86.27%(表2)。

華為輪值董事長徐直軍在2021年曾表示:“我們現在處于一個求生存的過程,在這個過程中,大量的企業會選擇收縮裁員,而華為選擇了一個相反的方式。我們希望這條路能夠走成。”

在外部禁令下維持海思的正常運轉,則是華為壓強式研發投入的另一體現。禁令初期,外界曾有過“海思大幅裁員”的傳言。對此,華為常務監事陳黎芳表示,華為內部仍繼續在開發尖端半導體組件,海思不會進行任何重組或裁員。

在華為內部,海思是與2012實驗室并行的兩個最主要的技術支撐平臺之一,其面向智能終端、汽車電子等行業,提供感知、聯接、計算、顯示等端到端的板級芯片和模組解決方案。在2012年,任正非就曾表示,一定要從戰略上認識海思的地位。

企查查數據顯示,華為海思主要由兩部分組成:一是深圳市海思半導體有限公司,其成立于2004年,前身是創建于1991年的華為集成電路設計中心;二是海思技術有限公司,成立于2018年,位于上海市青浦區。

外界通常將兩者以“大海思”“小海思”加以區分,認為前者主要負責麒麟、昇騰等芯片的研發,后者則從事機頂盒芯片、安防監控芯片等產品的外供服務,華為則未對此做過正式回應。

此外,華為還在2012年成立了海思光電子有限公司,負責光電子技術與產品的研發工作,而最早成立的深圳市華為集成電路設計有限公司則已被注銷。

要維持海思的運轉,華為每年對海思的投入應在百億元之上。可供參考的是,2022年,員工規模在2.2萬人的聯發科,這一年的營業支出為959億元,研發費用便高達266億元。2020年,海思員工數超過7000人,對比來看,其年均支出至少是百億級。

但也正是因為壓強式的研發投入,2023年以來,海思旗下的麒麟、鯤鵬、昇騰等系列芯片,在終端、智能汽車、計算等產業生態中均發揮出巨大的商業價值,并引起英偉達的高度重視。

今年7月16日的鏈博會上,被問及“華為芯片會不會取代英偉達在AI訓練領域的地位”時,黃仁勛回答,“只是時間問題”。在此數日前,英偉達市值突破4萬億美元,超越2024年日本GDP,刷新商業史紀錄,成為全球價值最高的公司。華為芯片的份量,可見一斑。

03

聯盟創新:股權投資星火燎原,與本土供應鏈形成合力

2020年以來,華為在國產化領域持續突破,成果覆蓋終端設備、操作系統、芯片及人工智能模型等多個關鍵賽道:芯片層面,麒麟芯片的回歸與昇騰芯片的進階,不僅攻克了“卡脖子”的核心難題,更印證了國產先進制程芯片的可行性;Harmony OS NEXT的發布,標志著操作系統徹底擺脫對安卓的依賴,為構建純自主生態邁出決定性一步;根技術領域,歐拉操作系統、GaussDB數據庫、MetaERP,以及EDA(電子設計自動化)、PLM(產品生命周期管理)等工業軟件實現實質性突破并規模化落地,5.5G商用與6G研發也穩步推進——這一系列成果為中國ICT產業鏈注入強勁信心與動力,加速了國產替代的全鏈條進程。

目睹華為重返高端手機市場,美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席斯蒂芬·羅奇寫道:“這讓我想起美國制裁的目的——限制還是激勵中國的創新?”他在2024年接受新華社專訪時表示,美國試圖用關稅政策遏制中國產業發展是“短視的”,無法實現重振美國產業的長期目標,其策略“注定失敗”。

國產化突破的意義,不僅在于推動華為自身業務的全面回歸,更在于對中國本土企業發展的強勁拉動,以及對整個行業創新進程的深刻賦能。

有目共睹的是,華為近年在股權投資與產學研協同兩方面持續加大投入,使其研發體系的影響力及覆蓋規模不斷拓展,與本土研發力量形成了強大合力。

在2019年以前,華為鮮少進行產業投資,但此后,以成立哈勃科技創業投資有限公司(簡稱“哈勃創業”)為標志,華為開始加強對半導體、高端制造等產業鏈的投資布局。

企查查數據顯示,哈勃創業成立于2019年4月,由華為全資持股,注冊資本30億元。兩年后,華為再次斥資94.8億元成立深圳哈勃科技投資合伙企業(有限合伙,簡稱“哈勃投資”),分別由華為技術有限公司、華為終端有限公司、哈勃創業持股69%、30%、1%。

哈勃創業、哈勃投資是華為進行產業投資的主體,其合計注冊資金同樣達到百億級。其中,后者的股東包括華為終端有限公司,以此看,其投資或主要服務于終端業務的國產化突圍。

華為終端業務是受美國禁令影響最大的業務之一。因臺積電停止代工,華為自主研發的麒麟等系列芯片的生產被中斷,華為手機出貨量自2021年起開始下跌。華為終端業務收入在2020年至2022年間也從4829億元降至2145億元。

在現金流吃緊的情況下,通過產業投資及業務合作,進而輸出技術,成為華為協同更多企業共同實現研發突破最高效的手段之一。

2022年初,IDC曾指出,受限于美國鉗制,中國大陸半導體先進制程技術較先進水平落后三代至四代。例如,國內最大的芯片制造商中芯國際的制程工藝要落后臺積電5—6年。若從投入規模觀測資金缺口,可以看到,在2022年,中芯國際50億元的研發費用不足臺積電的1/7。

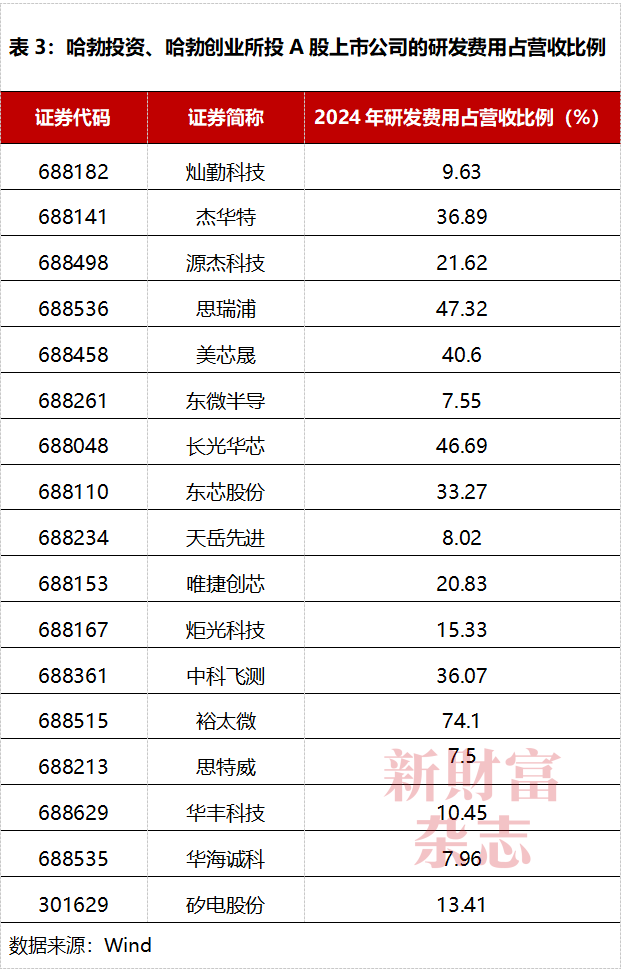

而被哈勃投資、哈勃創業所投資的A股上市公司,研發能力均有明顯提升。據企查查資料,截至2025年6月,這兩大投資主體合計投資了115家公司,其中17家已在A股上市,這17家公司平均研發費用率為25.7%(表3),且2020—2022年間,有14家公司的研發費用增幅高達180%,相比來看,同期全部A股上市公司以及科創板上市公司的研發費用增幅分別是45%、58%。

其中,2012年成立的長光華芯,在芯片國產化替代的進程中,率先突破了15W高功率半導體單管芯片量產技術的瓶頸,如今已是全球少數幾家同時掌握高功率芯片設計、制造及量產能力的企業,其下游應用覆蓋工業、汽車、5G通信、數據中心等領域。2025年,長光華芯宣布,其研發的高效率、高脈沖功率激光芯片將為可控核聚變的發展提供強有力的技術支持。

此外,2022年銷售額中華為貢獻超70%的燦勤科技,已是國內通信產業鏈中射頻器件的核心供應商。在我國首個火星探測器“天問一號”中,由其配套研制的大功率全介質填充雙工器,被航天五院認定為“代表了該頻段航天產品的最高技術水平”,屬于國內首創。

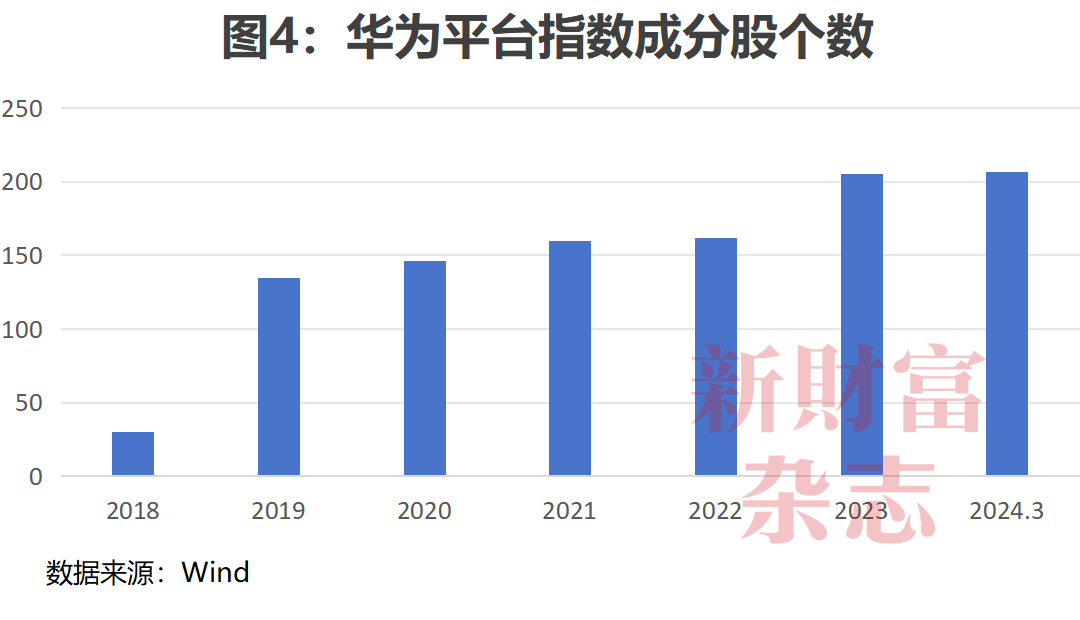

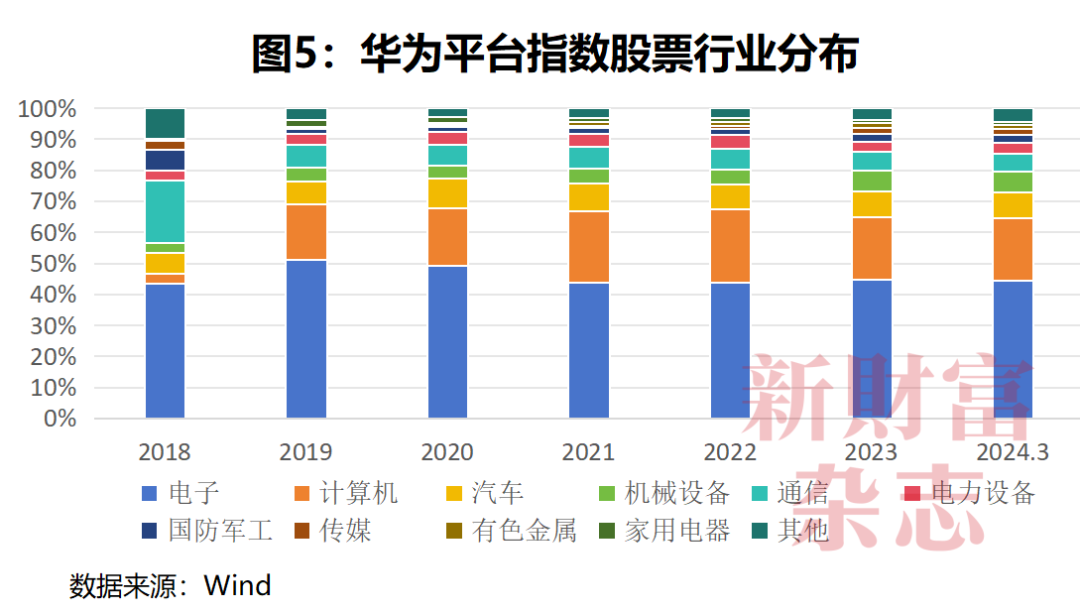

與此同時,近年納入華為供應鏈的企業數量也不斷增加。以華為平臺指數(8841007.WI)所納入的A股上市公司為例,2018年至2024年3月,其成分股數量由30只增加至207只(圖4),其中計算機行業公司的數量占比提升了17%,傳統的通信行業公司數量占比則由20%降至5.8%,其份額被汽車、機械設備、電力設備等行業公司瓜分。可見,近年華為的業務布局以及研發方向,是不斷向更多領域擴張(圖5)。

實際上,華為并不經常出現在上市公司的公告之中,但在汽車、電子、計算機三大行業,進入華為平臺指數的公司總市值已分別占到行業總市值的46%、41%、26%,可見其影響力不低。

核心業務受壓收縮之時,帶動的產業鏈卻愈發繁榮,這一現象放眼全球也十分罕見。過去,從西門子、索尼愛立信,到諾基亞、HTC,大部分企業的消費電子業務出貨量下滑后,其供應商便不會再為其提供最先進工藝,以及優先保障的產能,且最終與之解綁。

2020年,華為常務董事、終端BG董事長余承東曾在中國信息化百人會上表示,華為作為ICT頭部企業,過去曾帶動一批本土企業掌握了包括射頻器件在內的核心技術,如今也有能力帶動一批本土企業成長發展,讓中國從低端制造業向中高端核心技術、核心制造能力進行轉移。彼時,華為倡議企業從根技術做起,例如,在芯片端,不僅局限于過去的芯片設計,還要扎根于材料、制造、封測、EDA,乃至終端器件的各個領域。此外,除操作系統,華為還要加強對連接、通信,以及AI全場景解決方案的投入,打造數字經濟新體驗。

曾幾何時,在華為核心供應商中,入選的美國公司數量最多。比如2018年,有英特爾、高通、博通等共計33家企業,幾乎囊括處理器、基帶芯片、存儲器件在內的所有高附加值領域。如今,國內廠商已成中堅力量。

單看華為的終端業務,若其收入能夠回歸至2020年4829億元的水平,則可望為本土企業創造將近5000億元的巨大市場。

04

開放創新:產學研協同生根發芽

若說高速擴張的股權投資為華為產品研發注入動能,那么,散布于產業界與學術界的“外腦”,則成為支撐其基礎理論研究的第三極力量——華為在發展早期便積極開放對外合作與交流,這一體系近年呈現顯著的本土化趨勢,且推進速度迅猛。

2008年,華為面向全球發起“未來種子”計劃,通過短期集訓、長期種子校友會交流、年度“科技向善”大賽等方式,為來自各個高等教育機構的學生提供學習機會。

2013年,華為啟動“ICT學院”項目,以產教融合的方式,向全球高校提供課程內容和配套服務,幫助其進行師資培訓,推動ICT技術人才培養。截至2024年,華為在全球已與3000多所高校共建了ICT學院,累計發布76門院校在線課程,所有課程均承載于華為人才在線平臺,累計培養130多萬名學生。

此外,華為還與全球各大高校建立聯合研發生態,攻關科學技術。例如2015年,華為宣布與曼徹斯特大學合作開發石墨烯技術;2017年,華為與愛丁堡大學簽署合作協議,共同探索基于5G網絡的AI機器人的潛能等。

2019年之后,美國、加拿大等國家的高校被限制與華為合作,華為與國內高校的互動進一步深化。

2020年7月29日至31日,任正非帶隊訪問上海交通大學、復旦大學、東南大學和南京大學,這被外界視為華為加強與國內大學合作的表現。華為董事、科學家咨詢委員會主任徐文偉曾透露,2021年,華為在大學合作上投入27億元,與中國高校合作投入約16億元。

近年,華為借助外腦的方式多種多樣。

其一,2020年,華為與教育部攜手發布了“智能基座”項目,推動算力戰略向高校鋪開。

所謂“智能基座”,是華為以鯤鵬、昇騰和華為云為技術底座,建立高校人才培養體系,以持續為鯤鵬、昇騰及華為云產業鏈輸送高質量人才。彼時,華為選擇了北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、上海交通大學等25所高校,把鯤鵬/昇騰系列課程融入計算機專業、人工智能專業進行首批試點。如今,華為已聯合中國72所高校開設了1600多門課程,覆蓋了6000多名教師、50多萬學生,并持續推出鯤鵬&昇騰產教融合育人基地、虛擬教研室教改專項計劃、歐拉&高斯人才發展加速計劃、昇騰AI人才發展加速計劃等人才發展項目。

此外,華為還與西北工業大學、電子科技大學、南京信息工程大學、上海交通大學等高校,設立鴻蒙生態菁英班、海思致遠班、聯合研究院、首個數據通信方向華為實驗班等,聯合培育一流領軍人才。

2023年7月,國際頂級學術期刊《自然》(Nature)雜志正刊發表了華為云盤古大模型研發團隊研究成果——《三維神經網絡用于精準中期全球天氣預報》。數據顯示,這是近年中國科技公司首篇作為唯一署名單位發表的《自然》正刊論文,其第一作者,是來自清華大學錢學森力學班2016級的畢愷峰。

自2018年起,錢學森力學班與華為合作,開展拔尖創新人才培養新模式試點。2019年,華為與清華學堂班通過新生開放日華為Fellow授課、暑期學校、高年級本科研究員等方式,進一步探索拔尖人才培養校企合作機制。畢愷峰于2019年進入華為實習,2020年正式加入華為。據其介紹,自己組里1/3都是清華校友,他們有非常成熟的科研經驗。

“清華和華為有著一些相同的理念,那就是做科研‘都不功利’,鼓勵保持‘初心和好奇’,堅持‘做自己喜歡的事’,堅持‘做落地的事’,努力‘為社會做出一些實事’。”畢愷峰稱。

根據華為官網信息,華為云盤古氣象大模型是首個精度超過傳統數值預報方法的AI模型,速度相比傳統數值預報提速10000倍以上。中央氣象臺表示,華為云盤古大模型在2023年5月臺風“瑪娃”的路徑預報中表現優異,提前5天預報出其將在臺灣島東部海域轉向路徑。

2021年7月,華為對公司各類人才教育項目進行了整合,正式發布“未來種子2.0(SEEDS)”計劃。該計劃包含基礎數字技能培訓、人才領導力、政府間人才合作、科技競賽,以及通過職業技能認證推動就業等一系列數字人才相關的項目,截至2023年已經覆蓋全球150多個國家和地區,累計受益人數超過340萬。

其二,除賦能教學外,近年,華為還面向全體高校師生,在清華大學、四川大學等高校附近建立了探索、牽引、開放、思辨的黃大年茶思屋,并于2021年正式將黃大年茶思屋放至線上,定位于開放性科技交流平臺。截至2024年,黃大年茶思屋已發布產業難題570多道、賽題300多道、開源項目10多個。針對產業難題,高校教師累計解決超300個。

“黃大年茶思屋的網絡與我們公司的網絡是相通的,我們與高校的聯合研究與合作,可以通過就近的茶思屋訪問華為云上的數據。”任正非稱。當前,黃大年茶思屋網站上匯聚了學術熱點、精選論文、高端論壇、難題揭榜等模塊,覆蓋設計終端系統技術、硬件基礎技術、半導體技術、基礎理論、人工智能、標準專利等多個領域。

2021年11月,為深化產學研結合進程,華為開始將產業中的挑戰難題向全社會發布,并特別設立“火花獎”,吸引了近百所高校的超600名老師揭榜。

根據公開資料,難題揭榜每周一公布,主要來自華為內部的各大會戰、軍團、產品線,包含技術背景、技術挑戰、當前進展、技術訴求四大模塊。“火花獎”一般在難題發布后的6周公布,獎勵包含物質獎勵和精神獎勵,獎金不超過3萬元,并定制“四瓣花”獎牌。截至2023年2月,共頒出“火花獎”271個,獲獎者中,來自高校的研究者有190個,華為內部有81個。

其中,復旦大學計算機科學技術學院的3名獲獎老師,便在圖存儲結構、CPU資源調度方案、視頻動作定位等方面,為華為推動了相關技術落地的進程。

此外,華為還在上海青浦基地規劃了100多個咖啡廳,把環湖的10公里路叫“十里洋場”街,把園區中那個湖叫類日內瓦湖,打造適合外國科學家工作、生活的氛圍。

其三,則是已為人熟知的“天才少年”計劃。該計劃啟動于2019年,用頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖高校人才,補強研發。據公開資料,“天才少年”計劃薪資待遇共有三檔,最高檔為201萬元,主要圍繞聯接、人工智能、智能終端、云與計算、智能汽車、智能制造六大課題展開。

2019年,共有8名博士通過“天才少年”計劃加入華為,其年薪最低為89.6萬-100.8萬元,最高為182萬-201萬元。其中,被定為最高檔年薪的鐘釗,在入職不到一年的時間里,與團隊把AutoML(Automated Machine Learning,用AI設計AI)技術應用到數千萬臺華為手機上,在業界第一次實現將AutoML大規模商用的突破。此后,他又研發了端到端像素級AutoML流水線,成功將視頻攝影原型算法的復雜度降低百倍,再次突破業界與學術界的極限。

2022年,華為宣布,兩名俄羅斯“天才”加入華為,其中一位是22歲的“天才少女”瓦萊里婭·里亞布奇科娃(Valeria Ryabchikova),曾獲第44屆國際大學生程序設計競賽(International Collegiate Programming Contest,簡稱“ICPC”)冠軍。另一位是年僅20歲的伊里亞·赫柳斯托夫(Ilya Khlyustov),當時也已進入下屆ICPC總決賽。

ICPC作為規模最大、水平最高的國際大學生編程競賽之一,被稱為“編程界的奧運會”。華為從2012年開始和ICPC合作,贊助區域賽和全球總決賽,舉辦訓練營、挑戰賽,開放技術平臺和來自產業界的真實難題。

2023年,任正非與ICPC基金會及教練和獲得金牌的學生舉行了會談,表示當今時代,科學和技術的邊界越來越接近,科學轉化為技術的時間越來越短,如果等到大學把理論完全研究明白,華為再去進行技術開發,就已經沒有先發優勢,失去了競爭力。“我們和大學一起并駕齊驅、互相嵌入式地共同研究這些看似無用的科學。”

任正非曾表示,公司對未來的投資不能手軟,特別是處在一個相對較好的時期時,要加大投入,把這些優勢耗散掉,形成新的優勢。在被美國全面斷供封鎖的3年時間里,這家科技巨頭更以堅如磐石的研發投入意愿,構建起龐大的產學研生態,推動著芯片、操作系統等核心領域的自主可控進程。

華為1.4萬億研發投入所構建的龐大“家底”,其價值遠非簡單的數字堆砌,而是代表著一個深度融合、相互驅動、扎根本土的創新體系。其中,基礎研究是源頭活水,2012實驗室的前瞻布局讓華為在未知領域持續探索,為技術突破奠定底層支撐;高效協同是關鍵引擎,產品研發體系的持續革新及高效協同,使得鴻蒙系統、海思芯片等關鍵技術在關鍵時刻能夠“備胎轉正”,實現從理論到產品的跨越;股權投資是生態基石,借助哈勃投資等產業資本紐帶,以“壓強式投入”帶動本土產業鏈協同攻關,加速技術落地與規模化應用;產學研融合則是智慧源泉,面向未來匯聚全球頂尖智慧,為創新體系注入持久動力。

正是依靠這套“四輪驅動”的創新體系,華為在極限壓力下實現科技突圍,并以“鏈長”之姿引領中國科技產業鏈駛入自主可控的深水區。其實踐不僅印證了“壓強投入+開放協同”的戰略價值,也為中國產業升級提供了可借鑒的“華為樣本”。

本文所提及的任何資訊和信息,僅為作者個人觀點表達或對于具體事件的陳述,不構成推薦及投資建議。投資者應自行承擔據此進行投資所產生的風險及后果。